En las últimas décadas, los movimientos indígenas en América Latina han cobrado una relevancia significativa en la política y la construcción de nuevos modelos de Estado, impulsando el reconocimiento de sus derechos culturales, territoriales y políticos.

Los movimientos indígenas han cuestionado las estructuras estatales tradicionales y han promovido la inclusión de la diversidad étnica, cultural y de saberes dentro de marcos jurídicos y políticos que reflejen la pluralidad de sus sociedades. El concepto de Estado plurinacional surge como respuesta a estas demandas, reconociendo la coexistencia de múltiples naciones, lenguas y sistemas normativos dentro de un mismo territorio. Este enfoque plantea desafíos y oportunidades para la consolidación de la democracia, la justicia social y el respeto a la autodeterminación de los pueblos originarios, transformando las relaciones entre los gobiernos y las comunidades indígenas.

Movimientos indígenas y su papel histórico

Desde la invasión europea en el siglo XVI, los pueblos indígenas de América Latina han mantenido procesos constantes de resistencia frente a la dominación colonial, el despojo territorial y la imposición cultural. Estas resistencias no solo fueron expresiones militares en las primeras centurias, sino también formas de preservar la lengua, la espiritualidad y la organización comunitaria frente a un modelo de Estado monocultural. Como señalan Bonilla y Guerrero (2019), la memoria de estas luchas constituye la base histórica de las reivindicaciones contemporáneas por autonomía, identidad y derechos colectivos.

En Bolivia, el movimiento katarista de la década de 1970 recuperó la memoria de Túpac Katari y planteó la necesidad de cuestionar el carácter excluyente del Estado boliviano. Este proceso derivó en la fuerza política del Movimiento al Socialismo (MAS), que llevó a Evo Morales, primer presidente indígena del país, al poder en 2006, impulsando la transformación constitucional hacia el Estado Plurinacional (Albó, 2008). En México, los pueblos indígenas encontraron en el levantamiento zapatista de 1994 un referente de resistencia frente al neoliberalismo y un modelo de autogobierno comunitario basado en la consigna “mandar obedeciendo” (EZLN, 1996).

En Guatemala, el movimiento indígena se fortaleció en el marco del conflicto armado interno (1960–1996), donde los pueblos mayas sufrieron genocidio, pero también reivindicaron su derecho a la memoria y a la participación política (Esquit, 2012). En Chile, las demandas del pueblo mapuche por territorio y autonomía continúan siendo una de las expresiones más visibles de la resistencia indígena, enfrentando políticas extractivas y de criminalización (Pairican, 2020).

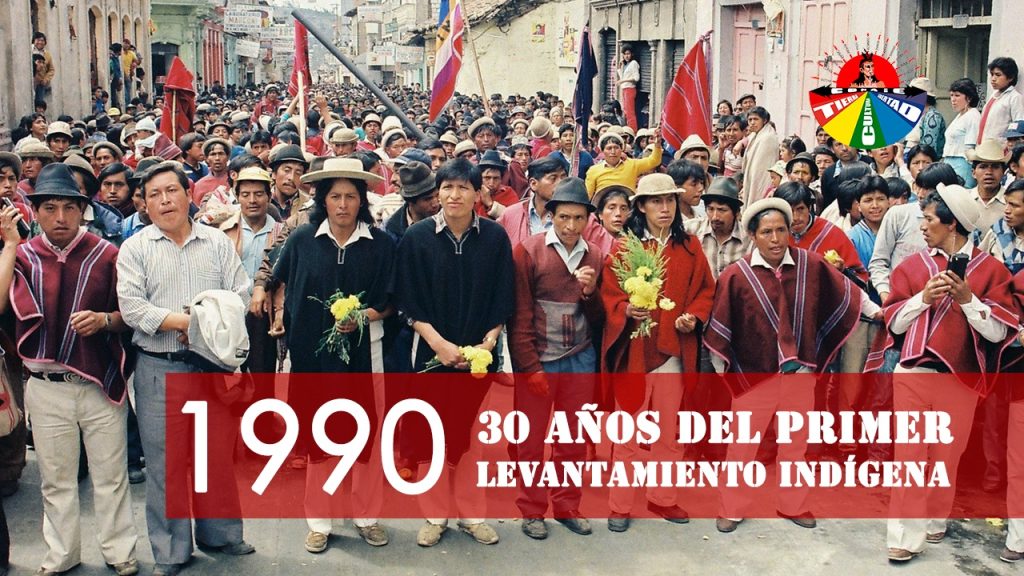

En el Ecuador, durante el republicano, los movimientos indígenas enfrentaron la exclusión y el racismo estructural el Estados nación, que los relegaron a la condición de campesinos y negaron su carácter de pueblos originarios. No obstante, a partir de la segunda mitad del siglo XX surgieron nuevas formas de organización que articularon demandas territoriales, culturales y políticas. Un hito en este proceso fue la fundación, en 1986, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que consolidó una plataforma de lucha nacional vinculando la defensa de la tierra con la construcción de un Estado plurinacional (Martínez, 2017).

Estos movimientos a lo largo de Sudamérica han logrado avances significativos en diferentes ámbitos. En primer lugar, han fortalecido la organización comunitaria, manteniendo estructuras propias de gobierno y participación local y regional. En segundo lugar, han liderado la defensa del territorio frente a proyectos extractivos, colocando en la agenda pública la necesidad de repensar la relación entre naturaleza y sociedad. En tercer lugar, han impulsado la educación intercultural bilingüe, consolidando sistemas pedagógicos que reconocen el valor de las lenguas y saberes ancestrales. Finalmente, han sido fundamentales en la conquista de derechos colectivos reconocidos en constituciones nacionales y en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007).

En síntesis, los movimientos indígenas constituyen actores históricos y contemporáneos en la transformación de los Estados latinoamericanos. Sus luchas, que combinan memoria ancestral y propuestas políticas actuales, han sentado las bases para la interculturalidad y la plurinacionalidad como proyectos de justicia social y reconocimiento de la diversidad.

Interculturalidad y la reivindicación social a la norma constitucional

La interculturalidad se entiende como un proceso dinámico de diálogo, reconocimiento y aprendizaje mutuo entre culturas, que busca superar relaciones jerárquicas impuestas históricamente. A diferencia de la multiculturalidad, que solo reconoce la coexistencia de distintas culturas en un mismo espacio, la interculturalidad promueve relaciones horizontales, la reciprocidad y la construcción de una sociedad más equitativa (Walsh, 2009).

Los pueblos indígenas han sido actores centrales en la construcción de este concepto desde la praxis social, reclamando políticas públicas que reflejen su visión del mundo. En el ámbito educativo, se ha impulsado la educación intercultural bilingüe, destinada no solo a enseñar en lenguas originarias, sino a integrar los saberes ancestrales y los valores comunitarios como parte de la formación integral (López, 2001). En el campo de la salud, las organizaciones indígenas han exigido el reconocimiento de la medicina ancestral, articulando sistemas médicos tradicionales con la biomedicina (Ramírez, 2014). Asimismo, en el ámbito jurídico, la justicia comunitaria ha sido defendida como una práctica legítima para la resolución de conflictos, reconocida en varios marcos legales como parte del pluralismo jurídico (Santos, 2010).

El avance más significativo de estas luchas ha sido la incorporación de la interculturalidad en las constituciones latinoamericanas. En Ecuador, la Constitución de 2008 reconoció la interculturalidad como principio rector del Estado y vinculó este concepto al Buen Vivir (Sumak Kawsay), entendido como una forma de vida en armonía con la naturaleza y la comunidad (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 1 y 275). En Bolivia, la Constitución de 2009 proclamó el carácter plurinacional del Estado, reconociendo la existencia de 36 naciones indígenas y estableciendo la interculturalidad como base para un nuevo pacto social (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, art. 1 y 2).

Estos cambios jurídicos representan una transición de la reivindicación social a la norma constitucional, evidenciando la influencia de los movimientos indígenas en la transformación de los Estados latinoamericanos. Sin embargo, como advierte Walsh (2012), la interculturalidad no debe reducirse a un discurso legal, sino constituirse en una práctica viva que cuestione las estructuras coloniales y promueva un verdadero ejercicio de igualdad.

El Estado plurinacional

El Estado plurinacional se configura como un modelo político y jurídico que reconoce la existencia de múltiples pueblos y naciones dentro de un mismo Estado, otorgándoles derechos colectivos, autonomía y formas propias de organización. Este concepto contrasta con el Estado-nación tradicional, el cual se fundamenta en la homogeneización cultural y la idea de una sola identidad nacional, invisibilizando la diversidad étnica y lingüística (Van Cott, 2005).

En América Latina, los movimientos indígenas han impulsado la transformación hacia Estados plurinacionales como parte de su lucha histórica por la autodeterminación. En Ecuador, la Constitución de 2008 incorporó elementos innovadores como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la justicia indígena y el principio del Sumak Kawsay o Buen Vivir como alternativa al desarrollo occidental (Acosta, 2013). Sin embargo, la aplicación de estos derechos ha enfrentado limitaciones debido a tensiones entre el discurso constitucional y las políticas extractivas que afectan a los territorios indígenas (Guerrero, 2019).

En Bolivia, la Constitución de 2009 declaró el carácter plurinacional del Estado, reconociendo 36 naciones indígenas, el pluralismo jurídico y el derecho a la autonomía territorial. Este modelo supuso una mayor institucionalización de la plurinacionalidad, particularmente con la participación indígena en espacios de decisión política y en la creación de autonomías indígenas originarias campesinas (Fabricant & Postero, 2013). No obstante, el proceso también ha enfrentado contradicciones: si bien amplió los derechos formales, persisten tensiones entre las demandas de los pueblos indígenas y las políticas estatales de carácter extractivista y centralista (Postero, 2017).

Los principales desafíos pendientes para la consolidación de los Estados plurinacionales en la región se relacionan con tres aspectos. Primero, el racismo estructural, que continúa limitando el ejercicio pleno de los derechos indígenas a pesar del reconocimiento constitucional. Segundo, el modelo extractivista predominante, que contradice los principios del Buen Vivir y de la armonía con la naturaleza al priorizar intereses económicos sobre la autodeterminación territorial. Tercero, la necesidad de garantizar una participación política efectiva de los pueblos originarios, superando la representación simbólica y avanzando hacia una verdadera cogobernanza (Walsh, 2012).

En suma, el Estado plurinacional constituye un avance significativo en la construcción de sociedades más justas y diversas, pero su implementación real enfrenta contradicciones estructurales que exigen repensar la relación entre Estado, pueblos indígenas y naturaleza.

Referencias

Acosta, A. (2013). El Buen Vivir: Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos. Icaria.

Albó, X. (2008). Movimientos y poder indígena en Bolivia, Ecuador y Perú. CIPCA.

Bonilla, O., & Guerrero, A. (2019). Los pueblos indígenas en América Latina: historia y luchas contemporáneas. FLACSO.

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008.

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). Gaceta Oficial de Bolivia, 7 de febrero de 2009.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). (1996). Declaración de la Selva Lacandona. Chiapas, México.

Esquit, E. (2012). Movimiento maya en Guatemala: entre la resistencia y la política estatal. Anuario de Estudios Centroamericanos, 38, 45-70.

Fabricant, N., & Postero, N. (2013). Contested bodies, contested states: Performance, rights, and citizenship in the plurinational state. American Ethnologist, 40(2), 314-328. https://doi.org/10.1111/amet.12024

Imagen:conaie.org