El Tahuantinsuyu constituyó la máxima expresión político-territorial del mundo andino, al articular espacios geográficos, culturales y espirituales bajo una lógica de complementariedad. Su organización en cuatro suyu (regiones) permitió integrar la diversidad ecológica y social de los Andes, consolidando un sistema de gobernanza que trascendió el ámbito administrativo y se proyectó en la configuración territorial y cultural del Imperio incaico.

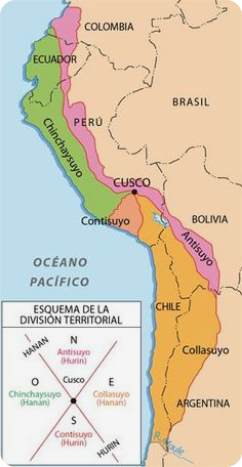

El Tahua Inti Suyu o Tahuantinsuyu, que en lengua kichwa significa “las cuatro partes del mundo”, fue la denominación que los incas dieron a su vasto territorio, organizado en cuatro suyu o regiones que convergían en el Cusco, considerado el ombligo del mundo (Qosqo). Esta articulación no solo cumplía una función político-administrativa, sino que también expresaba un pensamiento cosmogónico integral, en el cual el orden territorial reflejaba el equilibrio cósmico y la reciprocidad social (Murra, 1975; Rostworowski, 1999).

La organización en cuatro suyus respondía a la lógica de complementariedad que caracterizó al mundo dentro de la cosmovisón andina. Cada región aportaba recursos, conocimientos y funciones específicas, integrando así una amplia diversidad ecológica y cultural. Según Murra (1975), este sistema permitía que los pueblos andinos desarrollaran el modelo de “archipiélagos verticales”, con el cual se accedía a distintos pisos ecológicos y se garantizaba la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de la vida en todos los pisos ecológicos.

Asimismo, Rostworowski (1999) señala que la división territorial del Tahuantinsuyu no debe entenderse únicamente como una estrategia de control político, sino como la expresión de un principio organizador del universo en sus tres niveles: Hanan Pacha (macrocosmos), Kay Pacha (superficie terrestre) y Ukun Pacha (microcosmos). En este marco, el Cusco se erigía como eje de irradiación simbólica y centro de energía espiritual. En la misma línea, D’Altroy (2003) destaca que la estructura del Tahuantinsuyu combinaba mecanismos de dominación con prácticas de integración cultural, lo que favoreció la construcción de una identidad común en medio de la diversidad.

De esta manera, la introducción al estudio del Tahuantinsuyu permite comprender que su significado trasciende lo geográfico y lo histórico para situarse en un plano civilizatorio, donde territorio, cultura y espiritualidad se funden en un mismo sistema de vida.

Los cuatro suyu del Tahuantinsuyu

Chinchaysuyu (Norte)

El Chinchaysuyu constituía el territorio septentrional del Tahuantinsuyu, extendiéndose desde el Cusco hacia el actual Ecuador, parte del Perú y el sur de Colombia. Fue considerado el suyu más poblado y dinámico en términos económicos, debido a la diversidad de sus ecosistemas y a la articulación de extensas redes de intercambio comercial (Rostworowski, 1999). En esta región se encontraban centros administrativos estratégicos como Tomebamba y Quito, que funcionaban como núcleos de control político y cultural.

La relevancia del Chinchaysuyu se debía, en gran medida, a la riqueza agrícola de sus tierras. La diversidad de pisos ecológicos permitió aplicar el modelo de “archipiélagos verticales”, descrito por Murra (1975), mediante el cual se aprovechaban los microclimas y las distintas altitudes para asegurar la producción y distribución de alimentos básicos como el maíz, la quinua y la papa. Este sistema no solo fortalecía la seguridad alimentaria, sino que también consolidaba las redes de reciprocidad y redistribución dentro de la economía estatal incaica.

En cuanto a su geografía, el Chinchaysuyu presentaba una gran diversidad de paisajes, desde valles fértiles y cañones profundos hasta praderas y desiertos costeros, lo que supuso desafíos para la construcción de caminos y el establecimiento de redes de comunicación (Pease, 2011). Sin embargo, los incas lograron superar estas dificultades mediante la construcción del Qhapaq Ñan, una red vial que integraba zonas de difícil acceso y permitía la movilidad de ejércitos, administradores y productos.

El nombre “Chinchay” hace referencia, en lengua kichwa al jaguar o tigrillo, animal que simboliza poder, fuerza y expansión territorial, mientras que “suyu” significa “región” o “distrito” (D’Altroy, 2003). el Chinchaysuyu fue el corazón económico del Tahuantinsuyu en el norte, integrando la diversidad ecológica y cultural bajo un sistema de complementariedad y reciprocidad. Su carácter agrícola, comercial y simbólico lo convirtió en uno de los espacios más significativos para la expansión y consolidación del poder inca.

Antisuyu (Este)

El Antisuyu, también conocido como Andesuyo, constituía la región oriental del Tahuantinsuyu, extendiéndose hacia la ceja de montaña y la Amazonía andina. Su denominación proviene del quechua anti, que designa los montes escarpados de la vertiente oriental, y suyu, que significa parcialidad o distrito (Pease, 2011). Este territorio abarcaba principalmente las yungas y las cuencas de los ríos Urubamba y Madre de Dios, zonas que representaban el límite de la expansión incaica y el contacto con pueblos amazónicos de gran diversidad cultural (D’Altroy, 2003).

La particularidad geográfica del Antisuyu radicaba en su selva húmeda, abundante en biodiversidad y recursos naturales como la coca, que adquirió un valor económico, ritual y medicinal en el mundo andino (Rostworowski, 1999). Esta región simbolizaba, en la cosmovisión inca, la apertura hacia lo desconocido y lo sagrado, pues la selva estaba asociada a mitos de abundancia y a la fuerza espiritual de la naturaleza (Wachtel, 1971).

En términos históricos, el Antisuyu representó tanto un espacio de integración como de resistencia. D’Altroy (2003) señala que los incas establecieron vínculos mediante intercambios y alianzas con algunos grupos amazónicos, mientras que con otros, como los asháninkas —llamados antis por los incas—, la relación estuvo marcada por conflictos bélicos. Una de las expediciones más notables ocurrió bajo el gobierno del inca Pachacútec, quien organizó una movilización de cerca de 10.000 hombres en balsas para explorar los ríos amazónicos; sin embargo, la empresa resultó desastrosa, ya que solo retornó una décima parte de los expedicionarios (Pease, 2011).

En el plano simbólico, el Antisuyu, junto con el Chinchaysuyu, conformaba el hanan o mitad superior del Tahuantinsuyu, lo que reforzaba su carácter trascendental en la organización cósmica del territorio (Murra, 1975). Por tanto el Antisuyu se configuraba como un espacio de tránsito entre los Andes y la Amazonía, donde la interacción cultural y el poder espiritual de la naturaleza definían su lugar en el imaginario andino.

Kuntisuyu (Oeste)

El Kuntisuyu, cuyo nombre proviene del kichwa kunti (oeste) y suyu (región o territorio), constituía la parcialidad ubicada al suroeste del Cusco. A pesar de ser el más pequeño de los cuatro suyus, su papel dentro de la estructura territorial del Tahuantinsuyu fue estratégico, ya que permitía el acceso a la costa peruana y a recursos fundamentales como los productos marinos y el intercambio con poblaciones costeñas (Pease, 2011).

Este suyu abarcaba regiones que comprendían los actuales departamentos peruanos de Arequipa e Ica, así como los valles de los ríos Quilca, Colca e Ica (Rostworowski, 1999). Su geografía diversa incluía áreas de la sierra, altiplano y costa, lo que favorecía la articulación de distintos pisos ecológicos. Aunque su extensión territorial era menor en comparación con los otros suyus, su importancia residía en ser un espacio de conexión entre el altiplano andino y la franja costera.

En términos simbólicos, el Kuntisuyu era identificado con el cóndor, ave sagrada en la cosmovisión andina que representaba la fuerza, la visión y el vínculo con el mundo superior o Hanan Pacha (D’Altroy, 2003). Esta asociación reflejaba no solo una orientación geográfica, sino también un sentido espiritual que reforzaba la concepción dual y complementaria de los territorios andinos.

El Kuntisuyu, además, jugó un rol en el equilibrio del Tahuantinsuyu al integrar el hanan (mitad superior) y el hurin (mitad inferior) de la organización social y territorial del Cusco, asegurando así que cada una de las cuatro divisiones mantuviera una función de complementariedad dentro del conjunto imperial (Murra, 1975). De este modo, aunque pequeño en extensión, el Kuntisuyu fue fundamental para el mantenimiento del sistema económico, político y simbólico del mundo incaico.

Kullasuyu (Sur)

El Kullasuyu, también denominado Collasuyu o Qullasuyu, fue el más extenso de los cuatro suyus que conformaban el Tahuantinsuyu, extendiéndose hacia el sur del Cusco, abarcando territorios del altiplano boliviano, el norte de Chile y parte del noroeste argentino. Su denominación proviene de los collas, uno de los pueblos predominantes de la región, lo que evidencia la importancia de las identidades locales en la configuración del espacio imperial (Pease, 2011).

La magnitud del Kullasuyu radicaba no solo en su extensión territorial, sino también en la diversidad de pueblos que lo habitaban, entre ellos los collas y los aymaras, quienes mantuvieron una fuerte influencia política, cultural y económica dentro del imperio incaico. Este suyu desempeñaba un papel estratégico en la producción de bienes de alto valor, como la ganadería de camélidos —llamas y alpacas—, fundamentales para el transporte, la obtención de lana y la alimentación, así como en la explotación de recursos minerales como la plata y el cobre, que eran vitales para la economía estatal (Wachtel, 1971; Rostworowski, 1999).

En términos simbólicos y geopolíticos, el Kullasuyu representaba la frontera austral del Tahuantinsuyu, donde el imperio consolidaba su control sobre regiones de altura y vastos espacios de puna. Esta condición de frontera reforzaba la cohesión política del Estado inca y evidenciaba la capacidad de integración de territorios lejanos mediante redes de caminos, mita y redistribución de excedentes (Murra, 1975).

Así, el Kullasuyu no solo fue la mayor división territorial del Tahuantinsuyu, sino también un espacio que articuló recursos estratégicos, pueblos con fuerte identidad y zonas de frontera que consolidaban la expansión imperial.

En conclusión, el Tahuantinsuyu, como máxima expresión de organización territorial y política del mundo andino, trascendió el mero dominio geográfico para convertirse en un sistema civilizatorio fundamentado en la complementariedad, la reciprocidad y la integración cultural. La división en cuatro suyus no solo respondió a criterios de control político-administrativo, sino que también reflejó un orden cósmico y simbólico en el que la diversidad ecológica y cultural se articulaba en un equilibrio dinámico (Murra, 1975; Rostworowski, 1999).

Cada suyu desempeñó funciones específicas dentro del sistema imperial y, en conjunto, evidencian la capacidad del Estado inca para integrar la diversidad bajo un mismo horizonte cultural y espiritual. Como señalan Murra (1975) y Rostworowski (1999), el Tahuantinsuyu no debe comprenderse únicamente como un imperio expansivo, sino como la materialización de una cosmovisión en la que territorio, sociedad y naturaleza se concebían en reciprocidad. Esta visión constituye un legado de profunda vigencia que invita a repensar las formas de organización social y territorial desde la lógica del equilibrio y la complementariedad.

Referencias

-

D’Altroy, T. N. (2003). The Incas. Blackwell Publishing.

-

Murra, J. V. (1975). Formaciones económicas y políticas del mundo andino. Instituto de Estudios Peruanos.

-

Pease, F. (2011). Los incas. Fondo Editorial del Congreso del Perú.

-

Rostworowski, M. (1999). Historia del Tahuantinsuyu. Instituto de Estudios Peruanos.

-

Wachtel, N. (1971). La visión de los vencidos: Los indios del Perú frente a la conquista española (1530-1570). Alianza Editorial.